提及杂技,多数人脑海中会浮现出惊险的动作、玄妙的技巧与热烈的掌声,而若要探寻中国杂技的根源,河北吴桥无疑是绕不开的地标。这座被誉为“中国杂技摇篮”的小城,不仅沉淀着百年江湖传奇,更在当代续写着文化传承与交流的新篇章。此次吴桥之行,从热闹非凡的杂技大世界,到静谧厚重的艺人旧居,再到充满活力的杂技艺术学校,每一处都让人深度触摸到吴桥杂技的灵魂与温度。

一、吴桥杂技大世界与旧居:触摸江湖传奇

踏入吴桥县城,最先让人感受到杂技氛围的,便是占地300余亩的吴桥杂技大世界。这里并非传统意义上的“游乐场”,而是一座以杂技为核心、融合民俗文化的“活态博物馆”——无需刻意寻找表演场地,走在园区的石板路上,随时可能与一场精彩的杂技秀不期而遇。

路边的老艺人端坐小马扎,面前摆着简单的道具,随手拿起一摞粗瓷碗,手腕轻转间,五六个碗便稳稳地叠在头顶,即便身体左右摆动,碗也纹丝不动,引得路过的游客纷纷驻足鼓掌;不远处的空地上,几位青年演员正在表演“转碟”,他们手持细杆,杆顶的瓷碟飞速旋转,时而单手同时转动三四个碟,时而双手交叉变换姿势,瓷碟始终稳稳当当,仿佛被施了魔法;更有硬气功表演让人心跳加速,表演者赤手空拳打碎石块,或用喉咙顶住锋利的钢刀,每一个动作都透着“真功夫”,也让人读懂了“台上一分钟,台下十年功”的重量。整个园区里,空气中仿佛都飘着一股“不服输”的江湖气,那是杂技艺人对技艺的执着,也是对观众的真诚。

而最让人挪不开眼的,当属园区深处的“鬼手居”。这里是“鬼手”王保合的传承之地,其看家本领“三仙归洞”更是吴桥杂技的“活招牌”。表演时,王保合的传承人面前只摆着三个小球、两个粗瓷碗和一根小棍,没有复杂的舞台特效,也没有华丽的道具装饰。只见他手持小棍轻轻一点,将碗扣在桌面上,再把小球放在碗旁,随后手腕轻抬、碗碟翻转,不过一两秒的时间,原本在碗外的小球便“钻进”了碗中;再换个动作,碗下的小球又突然出现在另一个碗里,即便观众凑到跟前紧盯,也完全看不出破绽。“大家看清楚了,我手里没藏东西!”传承人笑着调侃,不停的与观众互动,手上动作却丝毫不停,三两个回合下来,满场都是惊叹声与欢呼声。这便是“手比眼快”的真正魅力,没有科技加持,全凭数十年如一日的苦练,将简单的道具玩出了“江湖传奇”的味道。

若说杂技大世界是吴桥杂技的“热闹舞台”,那孙福有故居与于金生的旧居,便是承载这份技艺精神的“精神后院”。

孙福有是杰出的杂技艺术大师,其故居位于吴桥县沟店铺乡孙龙村,院内房屋修建于1934年,为欧式建筑,东西长21.84米、南北宽13.6米、高9.3米,2008年10月被河北省政府确定为“河北省文物保护单位”。

院内一棵老槐树已生长了数十年,枝叶繁茂,仿佛在守护着这里的记忆。走进屋内,目光立刻被墙上挂着的老照片与玻璃柜里的展品吸引:泛黄的黑白照片上,孙福有穿着传统戏服,带着杂技团成员在国外舞台上表演,台下坐满了金发碧眼的观众;玻璃柜中,摆放着他当年走江湖时用过的道具——磨损的顶杆、褪色的戏服、手写的节目单,还有几封用外文写的信件,那是他当年在欧美演出时与主办方的往来信函。作为将吴桥杂技带向世界的第一人,孙福有在20世纪初便打破了“杂技只在国内走江湖”的局限,率领“中华国术马戏团”闯荡欧美多国,在数十个国家演出数千场。他将吴桥杂技的“顶技”“蹬技”与西方马戏元素结合,让“中国杂技”第一次在国际舞台上崭露头角,也让世界知道了“吴桥”这个名字。站在旧居的小院里,看着墙角摆放的练功石,仿佛能看见百年前的孙福有,在这里日复一日地练习基本功,汗水滴落在石板上,最终浇灌出跨越国界的文化花朵。

与孙福有故居的“文气”不同,于金生杂技小院则处处透着“硬气”,这里是杂技大王于金生出生和成长的地方,位于吴桥县于集镇东街,占地616㎡。这里藏着更多“刀山火海”的惊险故事。于金生是吴桥杂技史上有名的“杂技英豪”,擅长表演“上刀山”“下火海”“吞宝剑”等高危技艺,以“艺高人胆大”闻名江湖。

这里也是吴桥杂技的非遗传承基地,杂技小院围绕着艰苦奋斗和文化交融两大主题。包含杂技世家薪火相传、闯荡江湖情系五洲、百戏竟枝争奇斗艳、马戏大王群兽献瑞和领导关怀五个部分,展厅通过丰富的图文资料、用过的实物道具,讲述于氏家族几百年的杂技发展、折射出整个时代的历史变迁。

走进他的旧居,首先映入眼帘的便是院内立着的一座“刀山”——数十把锋利的钢刀牢牢固定在木架上,刀刃朝上,即便历经岁月,仍透着寒光;屋内的展柜里,摆放着他当年练功用的绳索、护具,还有一把磨损严重的“吞口剑”,剑身上的划痕记录着无数次危险的练习。墙上的老照片更是让人震撼:一张照片里,于金生赤脚站在“刀山”顶端,双手张开,神情从容;另一张照片中,他正表演“下火海”,脚下是燃烧的木炭,他却面不改色。这些照片背后,是于金生对技艺的极致追求,也是老一辈杂技艺人“敢闯敢拼”的精神写照。看着这些展品,让人不禁为他们的勇气与坚守动容——他们用身体挑战极限,用生命演绎精彩,才让吴桥杂技的火种得以延续。

在观摩过程中,两处均安排了小演员丰富精彩的表演,更深度让记者们体验到了“上到九十九,下到刚会走”吴桥杂技的厚重和多元。

吴桥的杂技从不只是“好看”的表演,更是一代代艺人用汗水、勇气与热爱筑起的文化丰碑。在这里,每一个道具都藏着故事,每一处建筑都印着传承,这场旅程,看的是玄妙的技艺,品的是厚重的精神,记的是一份沉甸甸的江湖传奇。

二、河北吴桥杂技艺术学校:搭建世界文化桥梁

如果说杂技大世界与旧居是吴桥杂技的“过去与现在”,那么河北吴桥杂技艺术学校,便是这份文化的“未来与远方”。这所位于吴桥县城的学校,被当地人称“魔法学校”——在这里,一个个普通的孩子,能通过日复一日的练习,变成在舞台上绽放光芒的杂技演员;更重要的是,这里不仅培养中国学员,还成为了连接中国与世界的“杂技桥梁”。

学校成立于1985年,是中国第一所专门培养杂技人才的专业学校。走进不久新建的漂亮校园,听不到传统学校的朗朗书声,取而代之的是练功房里传来的器械碰撞声、老师的指导声,还有学员们的喘息声。练功房里,几岁到十几岁的孩子正在练习基本功:有的在压腿,腿抬得比头顶还高,脸上却没有丝毫痛苦;有的在练习“顶技”,头顶着一根长杆,杆顶还放着一个瓷瓶,即便保持一个姿势十几分钟,也纹丝不动;还有的在练习“空中飞人”的动作,在老师的保护下,一次次从高空跃下,调整姿势、找准落点,每一次尝试都离成功更近一步。在这里,“努力”不是口号,而是每天清晨六点就开始的晨练,是练到磨破的练功服,是手上、脚上厚厚的茧子——这是杂技传承最真实的模样。

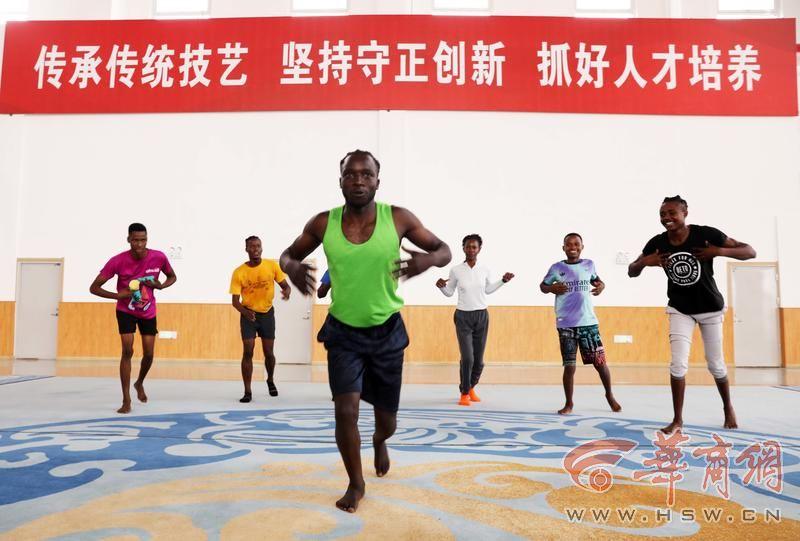

自2002年起,这所“魔法学校”开始迎来特殊的学员——来自世界各地的杂技爱好者。最初,只是有几个非洲国家的学员慕名而来,如今,这里已成为国际杂技人才培养的重要基地。截至目前,学校已成功举办23期国际杂技培训,为亚洲的越南、老挝,非洲的坦桑尼亚、肯尼亚,拉美的古巴、巴西等34个国家和地区,培养了近700名杂技人才。这些国际学员带着对杂技的热爱来到吴桥,不仅学习“顶碗”“转碟”“空竹”等传统吴桥杂技技艺,还会了解中国的文化与历史;学成归国后,他们有的加入当地的马戏团,将吴桥杂技带到更多地方;有的成立了自己的杂技团体,专门表演中国杂技;还有的回到吴桥,成为国际交流的“使者”,介绍更多同胞来这里学习。

来自坦桑尼亚的学员姆瓦纳,便是其中之一。2018年,他来到吴桥杂技艺术学校,最初连中文都不会说,更别说掌握复杂的杂技动作。但他凭着一股韧劲,每天跟着老师学中文、练基本功,即便摔倒了也立刻爬起来。如今,他已经能熟练表演“转碟”和“空竹”,还能说一口流利的中文。“吴桥杂技很神奇,这里的老师很亲切,我想把这些技艺带回我的国家,让更多人喜欢中国杂技。”姆瓦纳的话,也是许多国际学员的心声。

如今,河北吴桥杂技艺术学校早已不只是一所普通的艺术学校,它更像一座“文化桥梁”——一边连着吴桥的百年传奇,一边连着世界的广阔舞台。在这里,不同肤色、不同语言的人因杂技相遇,因文化相知;从这里走出的学员,带着吴桥杂技的技艺与中国的友好,走向全球,让“中国杂技”成为跨越国界的文化符号。

从杂技大世界的热闹,到旧居的静谧,再到艺术学校的活力,吴桥之行让人深刻感受到:杂技不是孤立的技艺,它是文化的载体,是精神的传承,更是连接过去与未来、中国与世界的纽带。

华商报大风新闻记者陈团结文/图

来源:华商网-华商报

相关热词搜索:

编辑: 来源: